??為深入貫徹《國務院辦公廳轉發民政部等單位〈關于加強低收入人口動態監測做好分層分類社會救助工作的意見〉的通知》(國辦發〔2023〕39號)《上海市民政局關于深化本市社區救助顧問制度建設的實施意見》(滬民救發〔2022〕15號)文件精神,進一步落實《靜安區民政局關于進一步推進靜安區社區救助顧問工作的實施細則》(靜民發〔2023〕4號)文件要求,完善服務類社會救助工作網絡,推動服務類社會救助服務工作規范化建設,不斷優化主動發現綜合救助機制,做好分層分類社會救助工作,現結合我區工作實際,制定本工作指引。

??一、總體要求

??(一)指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實“人民至上”重要理念,堅持黨建引領,以統籌救助資源、增強兜底功能、提升服務能力為重點,全面推進服務類社會救助實體空間建設,堅持便民利民、專業規范、精準高效,持續推動社會救助高質量發展,不斷增強困難群眾的獲得感與幸福感。

??(二)總體目標。按照以人為本、依法依規、因地制宜、精準高效的原則,以“四有”(有空間、有隊伍、有服務、有機制)“三到”(看得到、找得到、用得到)為目標,建設靜安區“1+14+X”服務類社會救助實體空間,在上海市社會救助“一件事”工作的基礎上,提供“一站式”綜合社會救助,建立健全分層分類的社會救助體系。到2024年底,建成1個區級、3-5個街鎮級的示范性服務類社會救助實體空間;“十四五”末,各街鎮結合自身實際積極開展各具特色的服務類社會救助實體空間建設,爭取實現全域覆蓋。

??二、主要任務

??(一)以嵌入融合為方式,打造站點載體

??1.科學選點布局。各街鎮可結合“15分鐘生活圈”建設,從實際出發,因地制宜推進街鎮級服務類社會救助實體空間建設。可依托現有社區服務設施,采取嵌入的方式,充分整合利用資源,運用如街鎮黨群服務中心、事務受理服務中心、生活服務中心、綜合為老服務中心、未成年人保護站等空間資源,切實開展社會救助陣地建設。

??2.統一標識設置。街鎮級服務類社會救助實體空間統一命名為“靜安區XX街道(鎮)靜鄰暖心屋——社區救助顧問服務站”,使用社區救助顧問logo標識。應具備相應工作空間和服務區域,有條件的街鎮可根據功能進行科學分區,以方便群眾辦事為出發點,合理布局。

??(二)以社區救助顧問為主體,強化隊伍支撐

??1.發揮“三級一類”社區救助顧問隊伍作用。以街鎮和居委的社區救助顧問隊伍為主體,鼓勵引入專業社會組織參與。結合“橋計劃”等服務類救助項目,積極引導社區志愿者、專業社會工作者共同參與。每個街鎮級服務類社會救助實體空間需根據本街鎮社會救助服務對象的數量,采取專(兼)職的方式,合理確定隊伍規模,一般需配備2名社區救助顧問,保障實體空間的救助服務有效開展。

??2.提高人員隊伍專業化程度。宜選擇懂政策、善溝通、有愛心的人員擔任工作人員,并具備資源調配、需求分析、問題評估、心理疏導以及突發事件處置等相關工作技能,具備社會工作職業資格者優先。

??(三)以“4+5+X”功能為核心,做實服務“一站式”

??1.區級服務類社會救助實體空間

??一是統籌協調。指導各街鎮級服務類社會救助空間的建設與服務,健全工作機制,規范工作流程,總結宣傳推廣基層經驗做法。

??二是資源鏈接。發揮資源開發、資源整合、分層配置等功能,梳理區級幫扶資源以及項目清單,依托黨建、慈善等各類資源,打造靜安區“救助資源共同體”,為各街鎮級服務類社會救助實體空間高效鏈接資源。

??三是專業指導。發揮重點疑難個案管理等功能,為街鎮級服務類社會救助實體空間提供緊急重點個案的危機介入服務。

??四是隊伍賦能。定期組織各街鎮開展社會救助業務和能力培訓,提升救助服務技能。

??2.街鎮級服務類社會救助實體空間

??一是主動發現。以實體空間和線上平臺為抓手,堅持多源頭主動發現,實現救助服務全人群覆蓋。

??二是科學評估。以數據基礎和系統分析為依托,堅持多維度需求評估,實現救助服務全方位研判。

??三是救助服務。提供救助幫扶、教育培訓、案例分析、心理疏導、減壓增能、技能提升等“一站式”服務。

??四是資源鏈接。歸集轄區內愛心企業、社會組織和志愿者等各類社會力量的幫困資源和服務項目,充實實體空間資源。

??五是隊伍賦能。定期組織開展救助業務培訓,著重提升社區救助顧問在政策解讀、服務技能、人際溝通等方面的能力。

??鼓勵各街鎮在上述服務功能基礎上,從困難群眾需求出發,結合自身實際,進一步延伸拓展服務功能,設立特色服務項目,打造具有本街鎮特色的服務類社會救助實體空間。

??(四)以“全周期”模式為指引,優化服務機制

??1.建立服務事項清單。落實靜安區“全周期”服務類社會救助運行機制,利用服務類社會救助實體空間為困難群眾提供分層分類的社會救助服務。將涉及困難人群的救助政策申請、政策咨詢、入戶訪問、需求評估、個案管理、資源鏈接、日常聯系、服務轉介等工作內容納入街鎮級服務類社會救助空間的服務范圍。

??2.健全分層分類。街鎮級服務類社會救助實體空間應落實主動發現工作機制,通過“大數據比對+鐵腳板排摸”,重點關注“沉默的少數”,主動發現困難群眾,實現政策找人。針對符合救助政策的服務對象,及時提供基本生活救助,以及醫療、教育、住房、就業等專項救助,做到“應保盡保、應助盡助”;對尚未納入救助范圍但可能存在困難的對象開展需求排摸,重點關注最低生活保障邊緣家庭、有大重病患者的家庭、剛性支出困難家庭、有失無業人員的家庭、遇到急難事項或意外事故的家庭,以及申請救助未通過或剛剛退出政策保障的家庭等,開展照護喘息、社會融入、培訓賦能、就業支持等類別化服務,形成梯度救助格局。

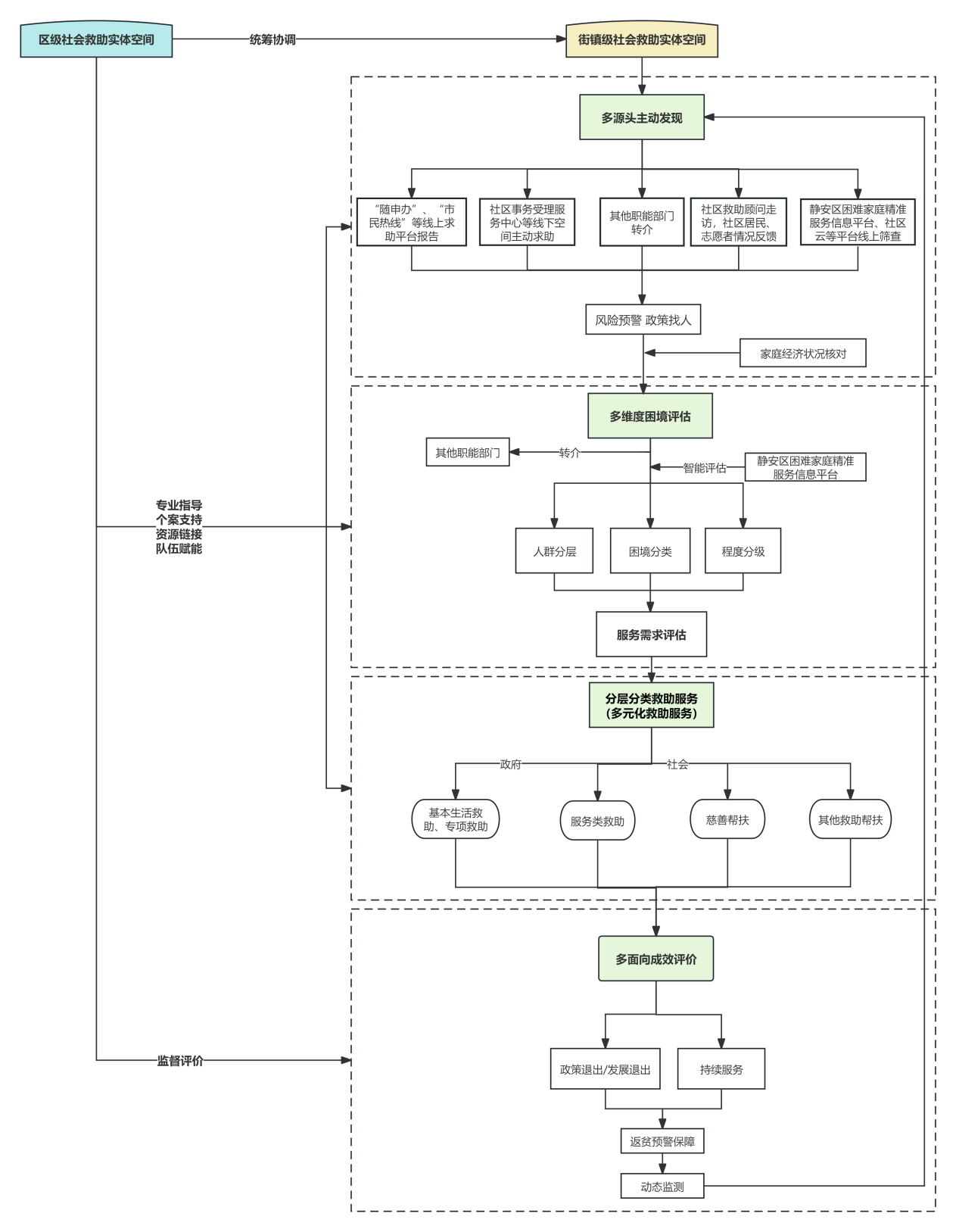

??3.規范服務流程。街鎮級服務類社會救助實體空間可根據靜安區服務類社會救助實體空間服務流程(見附件1)、靜安區社會救助服務事項清單(見附件2)開展日常工作,包括發現報告、首問接待、困境評估、基礎服務救助、轉介跟進、成效評估以及返貧保障等七個環節。鼓勵各街鎮開展服務創新工作,梳理更加精準高效的工作流程,打造本街鎮的特色模式。工作人員可依據《靜安區社會救助工作規范化操作手冊》,運用專業工具表單及智能化精準評估平臺開展需求評估,提供專業服務。

??三、工作要求

??加強組織領導。強化黨委領導、政府負責、民政牽頭、部門協同、社會參與的工作機制,聚合政策舉措,深化“政府救助+慈善幫扶”,提升站點服務功能,促進基層減負增能。

??完善運作機制。充分發揮街鎮在服務類社會救助實體空間建設選址、資源整合、人員配備、組織運營等方面的主導和統籌作用。鼓勵引入具有社會救助工作經驗的社會工作服務機構、公益慈善類社會組織等共同參與管理和服務。

??推動數字賦能。強化信息化支撐,依托“社區云”、全要素平臺等,加強醫保、殘聯、人社、房管、司法等相關部門的數據聯通運用,探索社會救助應用場景,加強低收入人口的動態監測,完善預警指標,豐富服務應用,提高救助服務效率。

??健全管理制度。建立健全實體空間管理制度,形成服務項目管理、志愿者管理、檔案管理等工作機制,保障各項服務工作有章可循、有序運行。同時建立人員教育培訓機制,切實規范服務行為,落實服務責任,促進服務類救助工作實現標準化、制度化、專業化。

??加大宣傳推廣。積極運用線上線下各類媒介渠道,廣泛宣傳服務類社會救助實體空間功能及服務成效,總結推廣基層創新做法和實踐經驗,努力營造弱有眾扶的濃厚氛圍。各街鎮要積極打造示范性服務類社會救助實體空間,創新服務內容和模式,相關工作情況納入年度社會救助績效評價。

??附件:

??1.靜安區服務類社會救助實體空間服務流程

??2.靜安區社會救助服務事項清單

??靜安區民政局

??2024年4月8日

??附件1:

靜安區服務類社會救助實體空間服務流程

??附件2:

靜安區社會救助服務事項清單

| 功能模塊 |

具體要求 |

|

| 主動發現 |

1 |

了解“隨申辦”“市民熱線”等線上平臺的求助信息。 |

| 2 |

跟進社區事務受理服務中心等線下空間的主動求助對象。 |

|

| 3 |

跟進其他職能部門轉介信息。 |

|

| 4 |

社區救助顧問定期走訪,了解社區居民、志愿者的情況反饋。 |

|

| 5 |

利用線上智能化平臺開展服務對象篩查。 |

|

| 困境評估 |

6 |

根據求助情況開展入戶走訪及面談服務。 |

| 7 |

利用“靜安區困難家庭精準服務信息平臺”開展需求評估,進行困難人群分層、困境分類、困境程度分級服務。 |

|

| 8 |

針對評估內容形成“一人一檔案”。 |

|

| 救助服務 |

9 |

提供政策咨詢服務,宣講社會救助政策內涵。 |

| 10 |

幫助申請相關社會救助政策。 |

|

| 11 |

定期開展電話訪視、上門慰問服務。 |

|

| 12 |

提供專業心理咨詢、情緒疏導服務。 |

|

| 13 |

開展個案管理服務。 |

|

| 14 |

開展群體性小組活動,如社會融入、技能學習、就業培訓等主題。 |

|

| 15 |

開展主題社區宣導活動。 |

|

| 16 |

提供危急難個案介入服務。 |

|

| 17 |

提供需求轉介服務。 |

|

| 資源鏈接 |

18 |

幫助鏈接生活、就業、就學、醫療等方面的政府資源和社會資源。 |

| 19 |

幫助鏈接愛心企業、社會組織、志愿者等社會力量提供服務。 |

|

| 隊伍賦能 |

20 |

開展社區救助顧問能力提升服務,如政策解讀、服務技能、人際溝通等主題培訓。 |

| 21 |

開展案例分析交流。 |

|